category

-2025.10.6-

住宅医 古民家を生かす耐震設計 限界耐力計算という考え方

限界耐力計算って何?

2025年度「住宅医スクール」第九回は、「古民家から学ぶ伝統木造の改修構法──限界耐力計算ってなに?」というテーマで、松井郁夫氏と岩波正氏のお話を聴きました。

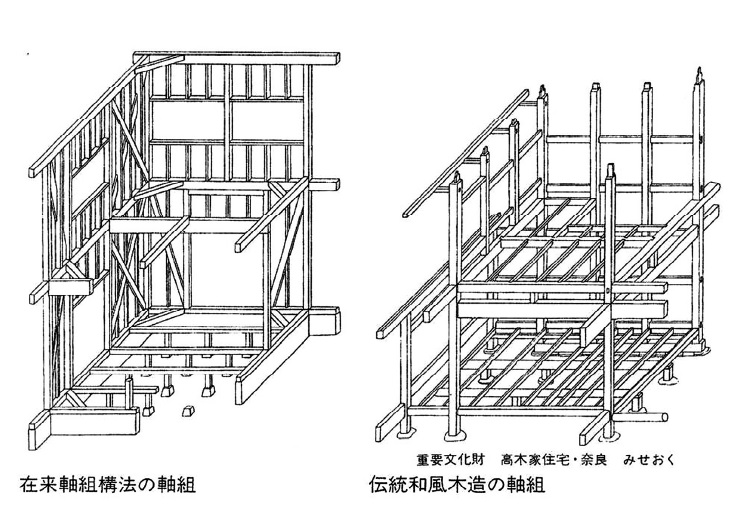

伝統構法と在来軸組工法の違い

松井氏のお話からは、数多くの古民家研究と改修事例を通じて、

伝統構法が持つ優位性が浮かび上がりました。

木組みによる耐震性の特徴

- 貫の復元力(ねばり強く、変形能力が大きい)

- 石場建てによる足元の自由度(固定されていない)

- 柱と梁による構成(壁に頼らない軸組構造)

- 木の特性を活かした接合技術(長ホゾや伝統的仕口)

これらは、地震国・日本において

「自然の力に逆らわない構造=減衰設計」として生まれたものです。

限界耐力計算が伝統構法で用いられる理由

続いて岩波氏からは、

なぜ伝統構法に「限界耐力計算」が必要とされるのか、

その背景がとても明快に整理されていました。

① 法律上の理由

建築基準法は本来、在来工法を基準としており、

伝統構法では建築が難しい制度となっていました。

しかし2000年の法改正により、

「限界耐力計算」を行えば伝統構法でも建てられるようになりました。

(もっとも、専門技術者の不足や許可取得に時間・コストがかかる課題は残ります)

背景には、

伝統構法を継承する職人の減少、

そして「誰でも建てられる工法」として

在来軸組工法が主流化していったという時代の流れがあります。

在来工法は、壁を強くし、基礎でしっかり固定し、

プレカット加工と金物接合によって精度を確保する。

強度重視でわかりやすい反面、

その合理性は非常に西洋的です。

明治期に海外から導入された建築思想が、

伝統構法をベースにしながらも在来工法へと変化させたといえるでしょう。

② 構造特性の違い(柔らかい建物)

伝統構法の建物は、固有周期が長く、

柔らかく変形しやすいという特徴があります。

建物が変形すると、地震時に受ける力(地震力)は小さくなる。

つまり、

地震力 < 建物の耐力

の状態を保つことができれば、倒壊には至らない。

耐力そのものも大切ですが、

変形性能(ねばり強さ)こそが倒壊を防ぐ鍵となります。

③ 構造的特徴を活かせる

限界耐力計算では、

伝統構法がもつ以下のような要素を構造的に活かすことが可能です。

- 開放的な間取り

- 貫・差鴨居・長ホゾ・落とし込み板壁

- 垂れ壁・腰壁・太い柱・大きな梁・格子板壁 など

開放的な空間構成を保ちながら、

少ない耐震要素でも地震に耐える設計ができます。

ただし、変形が大きくなることで固有周期も長くなり、

建物は倒壊しなくても仕上げ材に損傷が出ることは受け入れる必要があります。

(修繕や改修を前提とした「しなやかな設計思想」ですね)

また、変形時に接合部(仕口・継ぎ手)の健全性が重要になります。

地震力と建物質量の関係から、

荷重を軽くする設計も有効であることが理解できます。

学びと実践へ

今回のレクチャーは非常にわかりやすく、

理論と実務の両面から大きな学びがありました。

特に印象的だったのは、

限界耐力計算を自分で行うことで、

建物の変形性能と弱点を正確に把握し、

最適な補強方法を導けるようになる、

という岩波氏の言葉です。

タイムリーなことに、先日、明治期の伝統構法建築において、

この限界耐力計算のための現地調査を行ってきました。

これからの取り組みにこの学びを活かしていけそうです。