category

-2025.10.1-

ご相談:家のメンテナンスや改修をトータルに相談できるところがないんです。

タイトルは、古民家の持ち主からお聞きした言葉です。

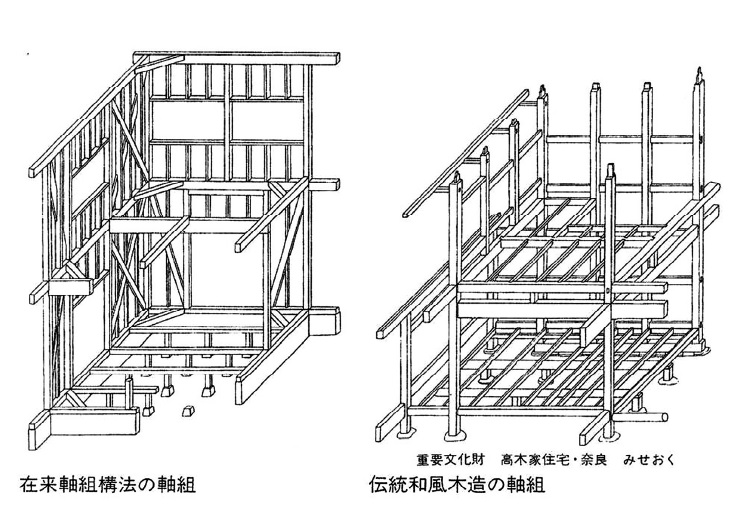

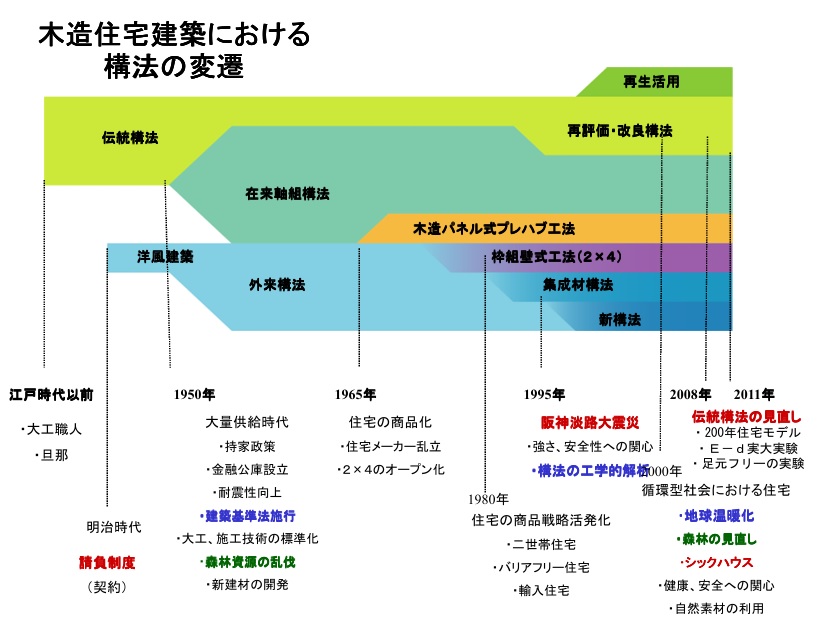

伝統建築である町家にお住まいで、維持管理しながら暮らされています。傷んだ箇所を見つけるたびに修繕を依頼されてきたそうですが、思うようにいかず後悔が残っているとのことでした。

既存住宅の調査現場でよく目にするケースとして、例えば──

- 設備機器の入れ替えに合わせて仕上げを直しているだけにとどまっている

- 部屋の壁を撤去する工事をしているが耐震補強や断熱補強をしていない

- 足場の必要な屋根工事をしているが外壁の劣化改修を行っていない

これらはおそらく発注者(所有者)が希望した内容だけを施工した結果だと思われます。しかし、このタイミングで全体の改修方針の提案があれば無駄なく工事ができより良くなったのにと、残念で仕方がありません。

その場その場で個別に工事をするのは非常にもったいないことです。工事の機会には「ついでに」できることがたくさんあります。わざわざバラバラに行うより、まとめて一石二鳥的に性能向上しつつ維持管理をしていく方が、家にとっても暮らしにとっても良いのです。

まずは、

- 耐震改修計画

- 暮らしの変化を見据えた将来の改装計画

- 断熱・気密(温熱環境)改善計画

こうした方針を立てておくことが大切です。そうすることで、部分的な改修の「ついで」に補強を進められ、コストを抑えながら性能を高めることができます。その結果、満足度の高い住環境が得られるのです。

実際にFORMAにご相談いただいた事例では、最初に耐震・改修計画を策定し、維持管理をしながら4回に分けて段階的に改修を行ったケースもあります。

そのようなお話をすると、「近所にはそうしたトータルに相談できるところがなくて困っていました。」とおっしゃいます。

家の改修はトータルで考え、完成形を作ったうえで部分の手当を行う。二つ以上の性能向上・機能向上・居心地の向上を同時に進めることが大切です。

耐震改修やリノベーションについてブログで情報発信を続けていますが、まだまだ不十分で身近な地域にさえ伝わっていないことを痛感します。

亀岡市では、建築士会がボランティアで月に一度の無料建築相談を行っています。時々、相談員としてお待ちしていますが、そこへわざわざ相談に行くことはないというお声もあり、所有者さんたちの認識と開催側の意識のずれを感じています。もう少し身近に町内の集会所で駆け込み寺的にやるなど実験的にでも動いていかなくてはと思っています。