category

-2025.9.1-

ー○○をめぐる往復書簡|建築士 3 人+数珠繋ぎの対話と探求ーvol.1

周縁での建築実践と景観・在来再定義

「都市と周縁」をテーマに、周縁で活動する建築家たちへのヒアリングとして開催。

今回はatelierumi 藤田夫妻の自邸(モダンリビング掲載)にて収録

周縁での活動からの広がり、地域性から導き出された設計手法としての建築の在り方、参加者同士の対話から建築工事、工法のメソッドにまで話は及びました。

従来の請負工事に囚われず地域に根差したプレイヤーとなる職能の多様性を発掘、施主も作る側となり建築と調和した発注方式をマネジメントする手法や職能の拡張で対応を模索している事例を知るとともに自分事に置き換えると・・・

設計、工事とシームレス化はインタラクティブなツールを使うことで境目がなくなる時代ととらえたとき。(BIMで3Dモデリング設計していると施主とのイメージ共有はVRゴーグルを使うことでハードルはほぼありません)プロジェクトごとに関係者にとって最適な場をどう構築するかということも設計者の役割のひとつだと感じました。

職人さんが激減するこれからの時代にどのようにして建築をつくるのか?という問いに対しても同様に地域での相互扶助や周縁地域同士をつなぐ緩やかなつながりのようなイメージもたちあがりつつ次回の場も明示されました。

オプションとして近くにある

《半居》(設計:飯田善彦)を訪れました

建築家のセカンドハウスであるが 10年遊べればよいといういさぎのよい設計と素材使い。

ディテールの工夫が好みでした^^

出席者

モデレーター:岡山泰士(コアメンバー) STUDIO MONAKA 滋賀県旧志賀町に住む

スペシャルゲスト:滋賀県⾼島出⾝の建築家·藤田 時彦 atelier umi

樋口 浩之(コアメンバー)京都府南丹市 (市議·カフェオーナー·建築家) わくわくするけんちく

中西義照(コアメンバー)京都府⻲岡市 一級建築士事務所FORMA

インタビュー25/08/24

まずは自己紹介をお願いします。

藤田:高島市今津の出身。京都の専門学校を経て奈良の設計事務所で約8年勤務後、一級取得を機に独立。大津・瀬田で約6年暮らしたのち、琵琶湖沿いの生活を求めて地元・高島にUターン。現在は今津で設計活動を始めて丸5年ほど。地域では「今津郵便局の会」に関わり、妻が「喫茶 分室」を運営。空き家相談も受けつつ、地域のランドスケープの一部として建築を位置づける実践を進めている。

亀岡での活動についてお聞かせください。

中西:亀岡市で設計事務所を運営し、住宅を中心に手がける。実家の空き家(家・畑・田・山)を「自分の所有に閉じない場」として開き、ワークショップや実験的活動を展開。同時にパーマカルチャーデザインを学び、土壌や微生物、循環の理解から地域の解像度が上がった実感を得た。素材や機能の意味を施主に伝え、暮らしを設計する建築の役割を重視している。

南丹市での実践と「UZUMAKIカフェ」について。

樋口:京都市内で住宅設計に従事後、南丹市へ移住して20年。自宅前の空き家を回収し、誰もが「自分の場所」と思える「UZUMAKIカフェ」を運営。日替わりで多様な人が店に立ち、奥はお試し住宅として運用。駄菓子屋も併設し、渦のように人を巻き込む「UZUMAKIプロジェクト」を展開。近年は市議会議員としても活動し、建築的発想で公共の仕組みを提案している。建築を「形」だけでなく「仕組み」として捉える視点が強まった。

周縁で活動する意義や、都市との違いは。

中西:周縁では自ら手を動かし循環を体感できる。そこで得た身体的理解を暮らしの設計や素材選択の説明に還元できる。

樋口:都市では町との関係が希薄だったが、周縁ではサイズ感が「ちょうどよく」、公共に関わる仕組みを構築しやすい。市議としての参画もこのスケールだからこそ可能だった。

藤田:都会居住の経験はないが、地方に居ながら都市部の仕事もできるという前提で環境の良い場所を選んだ。最近は個店の内装以上に「街のランドスケープの一部をつくる」という意識が強まっている。

琵琶湖の景観を建築にどう取り入れていますか。

藤田:この通りでの設計が増え、琵琶湖の見え方を最優先に考えるようになった。南向きなど定型のセオリーより、環境が切り取れる方向へ開く。窓は「光」より「風景の切り取り」として設計し、開閉のドラマ性も重視。3年で飽きるかと思ったが、色・波・対岸(伊吹山)の変化が尽きず、むしろ飽きない。水平線ではなく「対岸がある」ことが魅力だと感じる。

地域に根ざす素材・職能・施工体制へのアプローチは。

全員:地方では職人や工務店の選択肢・機動力が制約される一方、顔の見える関係で応答性や配慮が行き届く利点もある。案件特性に応じて、機動力重視の小規模チームから安定性重視の工務店まで使い分け、リスク・コスト・保証のバランスを施主と合意して決める。

モデレーター:地域の美術家や鉄工・左官などを束ねたビルディングチームを編成し、インスタレーション的な即興性が求められる現場では有効だった。品質管理が難しい地域では、外部で製作して搬入する分離発注で品質を担保した経験もある(北海道・沖縄の事例)。

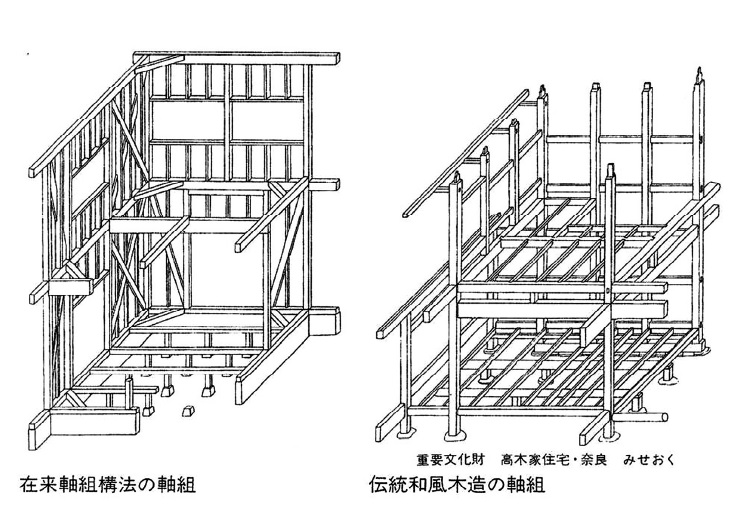

各地の「在来」を再定義する設計について。

モデレーター:沖縄では在来の木造が失われ、ツーバイフォーやCB造が実質的な在来として根付いた。風土・資材流通・台風に適合した「その土地の在来」を再構成し、CB造×ツーバイフォーの宿で沖縄建築賞を受賞。材の選択(杉、南洋材の堅木など)や加工・流通まで含めて地域適合を設計に織り込む。

樋口:地域性を「材料・工法・流通」を横断して再発見し翻訳するのは、建築家の職能だと感じる。

空き家・既存ストックの再発見と開き方は。

藤田:郵便局の会に縁あって関わり、補修を手伝うなど小さな行為から接続。設計事務所はハードルが高いので「喫茶 分室」のような開かれた場で雑談ベースの相談を受け、空き家をランドスケープの一部として更新していく。

モデレーター:閉じた住宅でも、景色の再発見(棚田・比良山系・琵琶湖)を提示するだけで改修の意思が生まれる例がある。エッジ(調整区域の縁など)からの眺望価値にも注目。

職能の拡張と地域チームづくりについて。

全員:周縁では専門職が減少し、横断的技術と伴走が重要。施主が自ら手を動かせるよう、腰袋を買うところから一緒に学ぶ「民生化」を促す。長期の維持管理を地域チームで支える仕組みづくりが要。電気工事士などの資格取得を地域で進め、電気×大工のハイブリッド人材を増やして現場の柔軟性を高めるといった動きもある。流域単位での建材開発(高島森林組合×製材)など、資源循環を視野に入れた取り組みも検討。

地域コミュニティとの接続はどう進めていますか。

藤田:自治や会には選択的に関わるが、配り物や地元同級生との再接続、イベント参加などで顔が見える関係を増やす。

樋口:自ら「場」を起こして友人を巻き込み、地域の外縁にいる移住者層とも接続。PTAや駄菓子屋など、日常的な接点を重ねている。

中西:外からの視点に触れることで地元の良さを再認識。パーマカルチャーの実践を介して人と自然の循環に共鳴する関係が増えた。

景色を扱う建築の歴史的位置づけについてどう考えますか。

全員:伝統的住宅は「守る装置」としての機能が先行し、景観享受は限定的だった。一方、現代は性能向上と豊かさの段階により、風景の切り取りが建築のテーマになり得る。京都町家の雪見障子のような「つくられた景観」から、外部自然を建築的に額装する発想へ。開口の設え、見せる・隠すのコントロール、開いた瞬間のドラマなど、建築でしかできない体験が核になる。

結び・次回予告

今回の訪問を機に、京丹後で地域限定の実践を続ける「有設計室(通称ガッキー)」への訪問企画を構想。各地の周縁に根を張る建築家の現場を巡り、実作と働き方を見学するツアー形式で継続する意向が示された。最後に、琵琶湖を望む住宅(反居=二拠点生活の意)など実作の見学へ移行して終了した。