category

-2024.4.5-

雨水利用 飲用可能性を知る

今回のテーマは「水」。

今回の講師は、NPO法人雨水まちづくりサポートの理事長、神谷博さんでした。

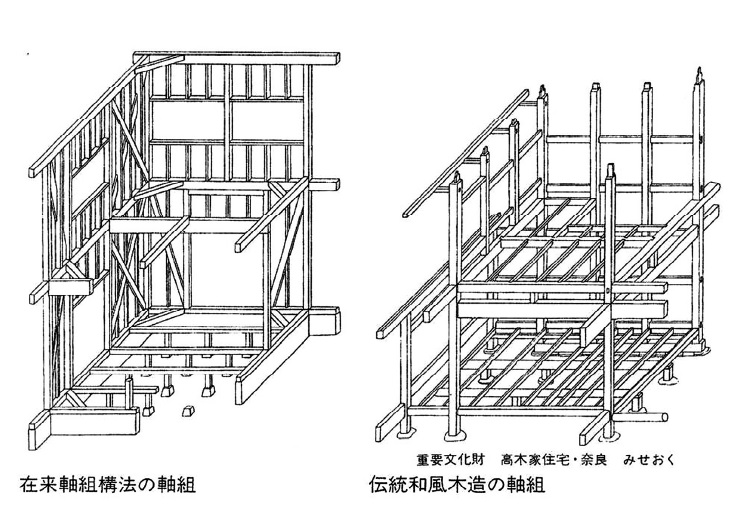

雨と水循環、井戸と湧水、地下水について概説を伺いました。特に、水循環の仕組みとその量的な関係、地下水の水路や湧水と地層・地質との関係について学ぶことができました。

また、雨水は酸性雨や不純物が多いというイメージがありますが、実は非常に純粋であることに驚きました。考えてみれば、蒸留水に近い状態なので納得です。

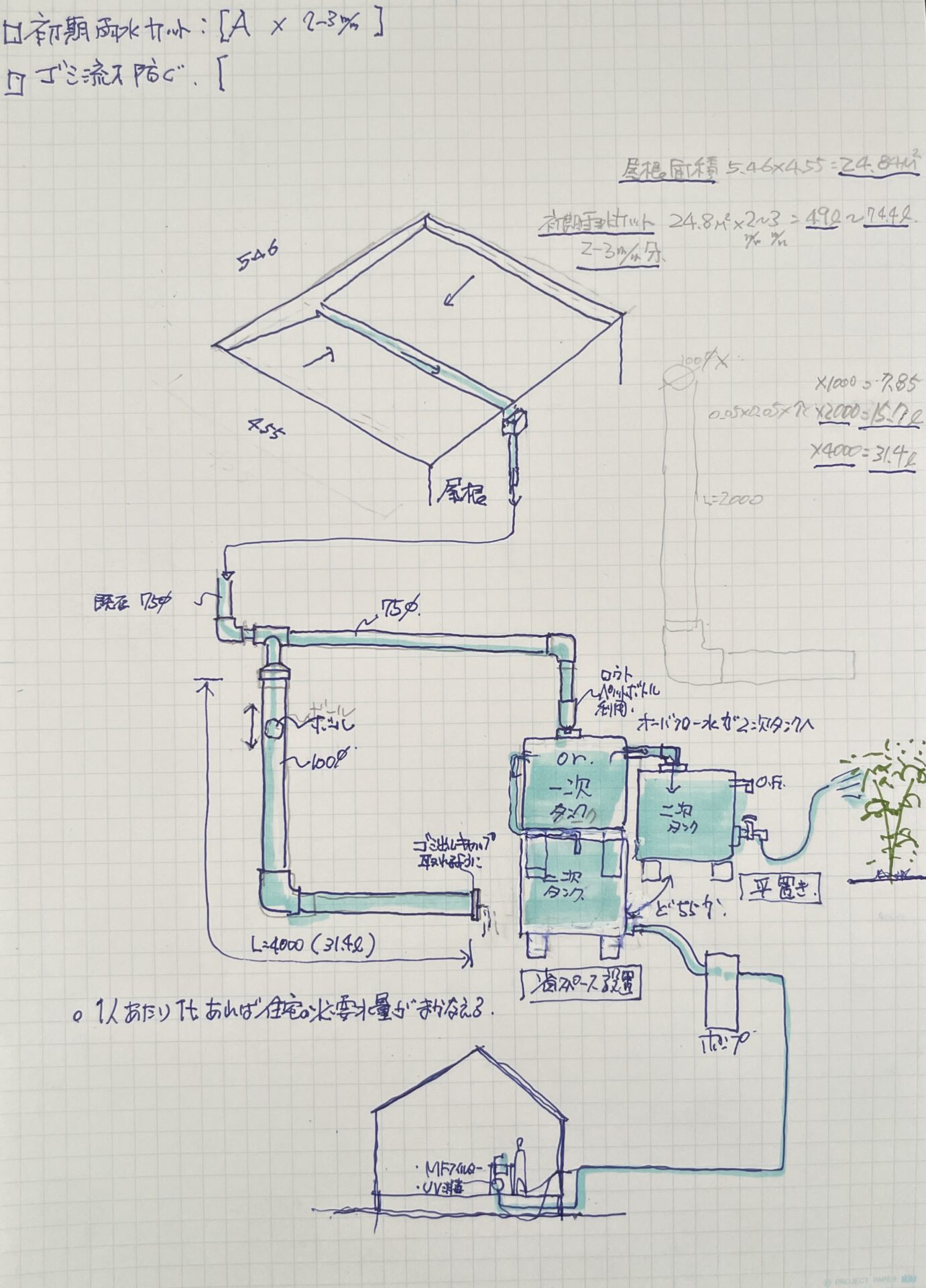

用途に応じて、不純物を沈殿槽で取り除いたり、濾過する仕組みを組み込めば、飲料水としても利用可能になるとのこと。さらに、雨水には塩素が含まれないため、植物や土中の微生物にも優しいというメリットがあります。

貯めた雨水の活用方法としては、打ち水、散水、洗車、災害時の水確保などが考えられます。アイデア次第で、さまざまな用途に活かすことができそうです。

こうして雨水の活用を重ねることで、人にも環境にも良い循環が生まれることを実感しました。また、雨水利用が上水と同様に活用できるとなれば、降る雨も貴重な資源となり、都市インフラの負担軽減にもつながると考えました。

住宅で上水に依存しない場合、3tから4tの雨水があれば十分にまかなえるという話も、現実的で興味深かったです。

地下水については、近年問題となっている地下水汚染についても言及がありました。特に、PFOS・PFOA(フッ素を含む有機化合物)の影響については、水質管理目標値が設定されているものの、土壌や食物、排水に関する基準はまだ明確に定められていないとのことでした。

また、地域の治水についても考えさせられました。舗装やコンクリートで覆われた都市部では、大雨が降ると下水処理能力を超え、河川氾濫の原因となることが指摘されています。その対策として、個人の庭や公共の所有地の一部を「雨庭」として機能させることで、雨水を一時的に留めながら地中に浸透させたり、排水のタイミングをずらす取り組みが紹介されました。

このように、下水といった単一インフラに頼るだけでなく、地域の地面そのものをインフラの補助とする考え方は、まさに自然の仕組みを活かした素晴らしい方法だと感じました。街区単位や敷地単位でこのような取り組みを進めることに大きな意味があると改めて思いました。

「森に包まれた家」計画、MIRAIMA、そして新しい居場所づくりやインフラが整っていない場所でも、雨水を飲料水として活用する仕組みが実現できるかもしれません。

家を建てるとき、リノベーションするとき、そしてすでに住んでいる家でも、仕組みと考え方を理解すれば、少しの工夫とDIYでこのような循環システムをつくることが可能です。

早速、タンクを仕入れました!

システムも考えてみました。

専門家でなくてもできるように、DIYで試してみたいと思います。