category

-2025.9.8-

2000年頃建築された住宅の耐震診断にびっくり

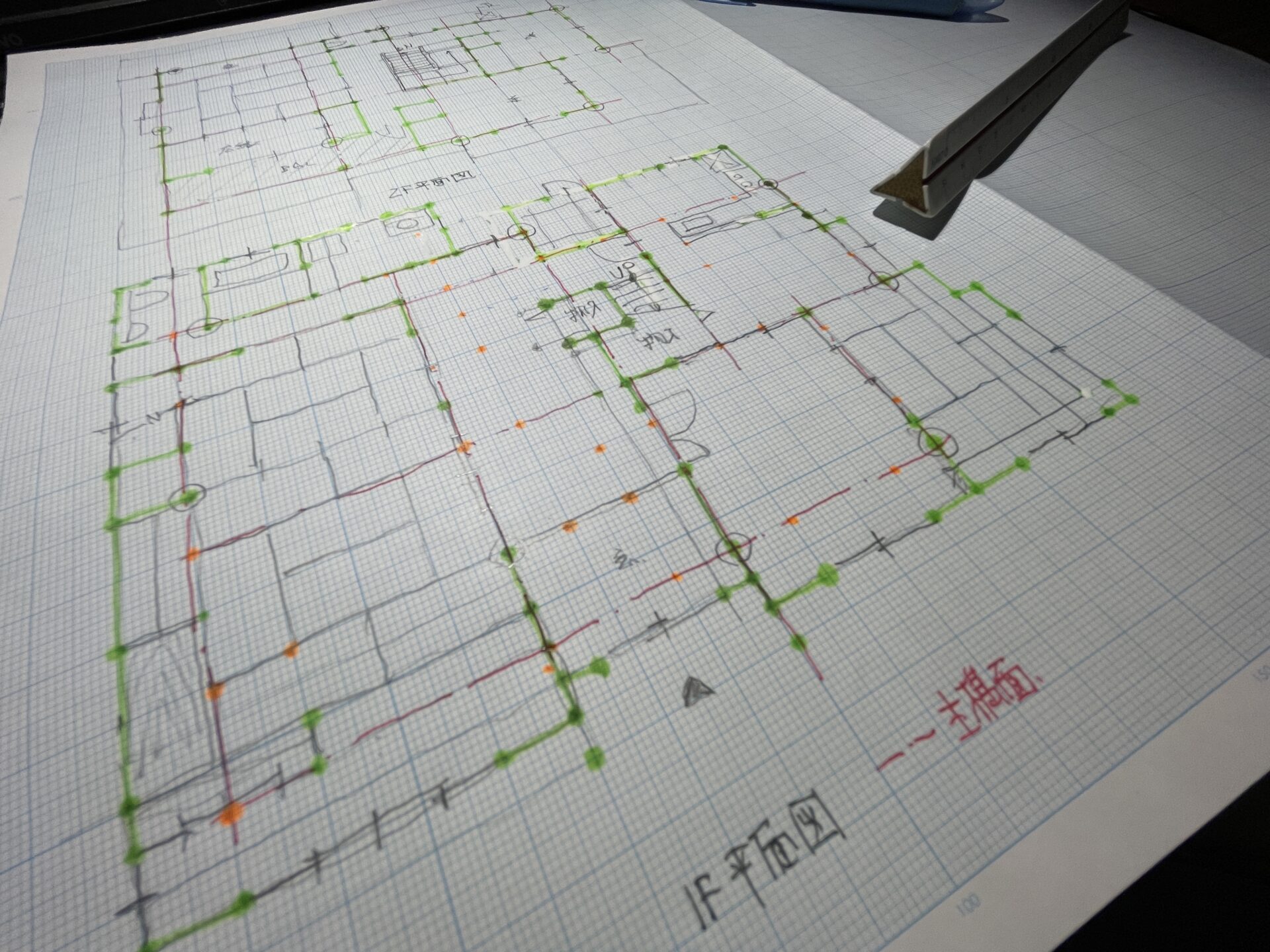

2003年に建てられて2018年大阪北部地震で被害に合われた方から、将来起こるかもしれない地震に備えて家の安全性を知りたいという依頼がありました。

耐震診断(建築防災協会の診断法)は1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準の建物で行うと思われがちですが

新しい建物も想定されていて全ての時代の建物を想定しています計算してみると評点は

2階

X 1.26 一応倒壊しない

Y 1.13 一応倒壊しない

1階

X 0.63 倒壊する可能性が高い

Y 0.74 倒壊する可能性がある

最低評点0.63 【倒壊する可能性が高い】 という結果でした

2000年代の建物は漠然と大丈夫だろうと予想してました

なぜなら「【強化された新耐震基準」の建物に入るからです

耐震の法改正時期を大きく分けると

旧耐震 1959-1980

新耐震 1981-1995

強化新耐震 2000-

強化新耐震レベルの耐震性を持っているはずなのに予想外の結果でした

評点が小さくなる原因は大阪北部地震の際に外壁のひび割れなど劣化事象が存在している事

二室続きの和室の存在など開口部が大きくバランスの偏りが原因かと考えられます

上下階の壁の位置の重なりが少なくて二室続きの和室の存在など開口部が大きく

耐力壁の存在に偏りがある事が影響していると考えられます

建築場所 平面計画や劣化などの要因が物件ごとに異なります

新築時は評点1.0でも大きな地震エネルギーを経験し劣化事象が存在している可能性もある訳です

強化された新耐震住宅でも耐震診断をやってみないと判断できないという事がわかりました

2000年前後の建物でも耐震評点が【倒壊する可能性が高い】とでる事があるという認識を持っておくという事が刻まれた出来事でした

依頼者には家の状況と地震時に起こりうる損傷の程度を説明させていただきました

これからの改装工事に合わせる形で耐震性能の向上を進める事になりました

(大阪北部地震では短周期で被害が大きくなったという結果を鑑み耐震ダンパーを設置し備える方向性も検討)

家の耐震性についてはまず知っておくことが大切だと感じた出来事でした

地震の大きさと評点による損傷の程度を示した図です

出典:井戸田秀樹、嶺岡慎吾、梅村恒、森保宏:在来軸組木造における一般耐震診断の評点と損傷度の関係

耐震改修促進のための意思決定支援ツールに関する研究(その1) 日本建築学会構造系論文 第612号、pp125132 2007年2月

地震の大きさと建物の耐震評点の関係で壊れる程度をイメージできる図です

先ず知り 改修するならどの程度の改修をするかを決めるうえで非常に参考になります

知る方法としては

1.家を建てる際にどれくらいの性能を目標にしていたかを建てた会社に聞く事

2.構造に関する図面、書類がある場合は僕たちが見れば新築時の性能はわかります

3.会社に聞けない、図面も書類もない場合は耐震診断

1.2.については新築時の性能はわかりますが耐震診断では劣化状況を調査します、存在する場合新築時の性能からは耐震性は低く評価される結果になることから

以上がありますが 現在の耐震性能を知るには耐震診断を行うのがベストです

FORMAでは新築時の目標とする耐震性能は【耐震等級3以上】としています

耐震診断の評点に置き換えると評点1.5となります

上記の表では1.5は記載されていませんが震度7時点で軽微損傷、無被害というレベルとなります

新築時にこの評点ならば長期間において劣化が生じてもしっかり維持管理すれば1.35以上は確保できる事を狙っています

既存住宅の場合は依頼者と掛けられるコストや求めるものを相談しながら目標値に合理的に近づける提案を行います

この記事をまとめると

・2003年の建築でも耐震評点が1.0を下回るケースがあるという事

・目標評点は劣化があっても小さな被害で済むような目標を決める

・住んでいる住宅の評点を知る事から始める(知らずに評点が小さい時 被害が大きくなることを避けたい)

・耐震診断は改修の際に役立つ基礎資料

知っておいてください